英国学者彼得・沃森独立撰写的长达百万字的巨著《20世纪思想史》,一经出版便在知识界引起强烈反响,被誉为从当代视角解读20世纪的最为杰出的作品。作者在占有大量信息的基础上,以

中国的文化大革命

六十年代开始,冷战的紧张程度进一步加剧。不过,这个10年的后来一些年份经历了发生于共产主义国家的表现了对于自由、平等和正义的截然不同态度的另一些事件。

1965年11月10日,上海的一位名叫姚文元的年轻的文学批评家在《文学评论》期刊上发表文章抨击一部名为《海瑞罢官》的剧本,这部剧本四年前由北京市副市长吴晗撰成。这部剧本讲述了一位正直的明朝官员对于皇帝的土地政策持有异议,由此就仅仅因为他的直言不讳而惩罚了他。虽说故事被放在多年以前的过去,毛泽东却将这部剧本当作对他本人的攻击,并以此为借口发起了大规模的变革。被称之为文化大革命的事件有两个方面:其一它是由毛发动的一起重大的政治事件,其二它也对中国的艺术家、知识分子和学院派产生了一种重要的、灾难性的影响,他们被骇人听闻地剥夺了思想和行动的自由。

毛的妻子江青被任命为军队的“文化顾问”,正是这个步骤被证明为是决定性的。江青被一帮年轻的积极分子簇拥着,首先攻击了她称之为“学术界反动权威”的人物,批判他们运用“晦涩难懂的语言”来试图使阶级斗争沉寂下去。更糟糕的是,她说大学通过强调“人人‘在法律面前平等’的谬论”来使他们逃避辩证法的斗争。虽说一开始她还碰到了一些困难(《人民日报》拒绝发表她的声明),不过到了1966年5月她就谋取了一种新兴现象的支持――“Hung Wei Ping”,即红卫兵。这些人主要是中学和大学的学生,他们的主要目标是抨击那些被称为“戴眼镜的人”,也就是教师和其他的学院知识分子。他们成群结队地走向街头,首先冲击了清华大学,接着冲击了其他学校,攻击了大学权威。后来,街头暴力爆发了,红卫兵抓住任何他们不喜欢其发型和衣服的人。商店和饭馆被勒令改变西方风格的橱窗或菜单。霓虹灯被捣毁了,街上燃起了巨大的火堆,焚烧像爵士乐唱片、艺术作品和奇装异服这样的“被禁止的商品”。咖啡馆、剧院和马戏团被关闭了,婚礼被禁止,甚至于握手和放风筝也被禁止了。一位京剧女明星回忆了她是如何被放逐到乡村,在那儿她被迫每天走到一个偏僻的地方去吊嗓子以保证没有其他人可以听到她的声音;她还将戏服和化妆品埋藏了起来,一直到文化大革命过去。P・约翰逊有关这次灾难的阴郁叙述是这样的:“图书馆被关闭,书籍被焚烧。”在一个家喻户晓的例子中――北京有色金属研究所――在整个文化大革命期间只有四位科学家有勇气使用图书馆。江青陶醉于她的角色中,组织了无数次大规模的集会,在其中她轮番声称“爵士乐、摇滚乐、脱衣舞、印象派、野兽派”,和其他任何现代艺术的“主义”,加上资本主义本身毁灭了艺术。她所要反对的是特殊化。到1966年下半年为止,事实上中国所有重要的文化机构都受到了军队的控制。在那年的12月12日,许多所谓的“人民公敌”,包括剧作家、演员、电影和戏剧导演、诗人和作曲家被一律押往拥有10000名观众的工人体育场,每个人都在他或她的脖子上挂着木制的布告牌。接着,江青夺取了电视台和广播电台,没收了其设备、手稿、乐谱、电影,将后者加以重新改编并以修订过的版本重新发行。她命令作曲家撰写后来配合于“大众文化作品”的作品,并根据大众的需要改编。在芭蕾舞领域,她禁止了“兰花指”和向上翻转的手势,而与此相反地要求舞蹈者运用紧握的拳头和暴烈的动作以证明他们“对于地主阶级的憎恨”。对大学和艺术家的攻击带来了暴力行为,在大学中派系组织纷纷成立。其中相当有名的是成立于北京地质学院的“东方红”组织;航空学院的“航空派”组织是另一个有名的组织。许多科学机构的教授们被下放到农村和农民一道为他们的研究成果做更深入的实践。在北京的遗传学研究所中(中国1949年前没有遗传学研究所),李森科的理论流传得比在俄罗斯还长,这部分要归因于红卫兵的作用。也许由文化大革命产生出来的最特别的观点要数改变交通信号灯的设置。红卫兵对红色感到忧心忡忡,因为他们认为,作为革命颜色的红色理应意味着变化,意味着进步――用另外的话来讲,就是意味着“走”而不是“站住”。周恩来用一个笑话砍掉了这个观点,他说红色在雾中能够很好地被看到,因此是最安全的颜色。不过文化大革命本身并不是一个玩笑。它对中国传统文化所造成的影响是灾难性的,在这个方面让人禁不住想起斯大林的严厉镇压。

俄国的疯狂

俄罗斯对于知识分子的严厉镇压并未因斯大林的逝世而销声匿迹。它没有像30年代那么广泛,不过丝毫没有变得温和一点。1965年,由于V・塔尔西斯的《第七病房》的发表,西方人才开始了解到俄罗斯精神病院中黑暗内幕的细节,在此之后,许多欧洲和北美的精神病专家就将调查苏联精神病院的活动情况作为他们自己的事业。不过,正是1970年5月29日发生于莫斯科南部的卡卢加精神病院的Z・梅德韦杰夫被强迫住院治疗的消息,震惊了全世界,让全世界都注意到了以精神病治疗的名义在苏联所进行的镇压活动。

由Z・梅德韦杰夫和他的兄弟、一位职业历史学家R・梅德韦杰夫所合著的《对于所谓疯狂的一种质疑》,读起来就像一部卡夫卡的小说。1970年早些时候,在对Z・梅德韦杰夫的一位朋友的公寓进行搜查时,Z・梅德韦杰夫所撰写的著作手稿被克格勃没收了。当他发现克格勃带走了他的著作,兹霍尔斯并不特别忧虑――著作尚未完成,也并不是秘密――不过当他被要求前往卡卢加精神病院去讨论他儿子正在经受的一种“笨拙的”或者“颓废的”状态时,他确实开始变得焦虑起来,他的儿子使梅德韦杰夫一家牵肠挂肚。但是他一被带到医院,就被锁在了候诊室里。就在这时,他通过一扇窗户看到他的儿子离开了,他立即意识到他才是当局所要关注的主要对象。因此他打开了锁并逃跑了,不过一周之后他在家里受到了几名警察和医生的查问。从他们的谈话中事情变得清楚了:梅德韦杰夫所撰写的一部著作得罪了当局,这部著作原名叫做《生物学和个人崇拜》,不过后来改名为《李森科的发迹和衰败》,在其中他探讨了苏联遗传学的可耻历史。这部著作1969年出现于西方世界,由哥伦比亚大学出版社出版,此时李森科还活在世上(他死于1976年)。Z・梅德韦杰夫被强行带往卡卢加,在那儿医院的精神病专家和由当局派出的一个委员会试图确诊他为处于初期阶段的精神分裂症患者,而且很可能正在对自己和他人变成一个危险分子。不管怎么说,当局的诊断是在没有Z・梅德韦杰夫的亲属和朋友在场的情况下做出的。他的兄弟R・梅德韦杰夫和他是长得一模一样的双胞胎。精神分裂症被公认是(部分地)遗传的,因此严格地讲,如果Z・梅德韦杰夫显示出精神分裂症的迹象,那么R・梅德韦杰夫也将会患上精神分裂症。可实际情况显然不是这样的。许多学者向当局抱怨说,他们和Z・梅德韦杰夫相处多年,了解他的情况,他从不曾显示过任何不正常的病症。P・卡皮萨、A・萨哈洛夫和A・索尔仁尼琴联合起来支持Z・梅德韦杰夫,如此一来的结果是此事在西方世界为很多公众所了解。不过他一直被关了近3个星期才获得释放,在这期间,正如梅德韦杰夫兄弟的叙述所表明的,精神病院黑暗的地下世界被曝了光。形形色色的精神病医生声称Z・梅德韦杰夫“高度神经质”,“精神反常”,“无法适应环境”,有一种“疑神疑鬼的幻觉”,患有“自大妄想狂症”。当他们受到梅德韦杰夫亲属的质问时,这些精神病医生回答说,只有富有经验的医生才能诊断出精神病症的“早期症状”。其他的精神病学家被召集起来组成一个“特别委员会”来调查这个病例,其中包括A・斯涅日列夫斯基教授、D・伦茨教授和G・莫罗佐夫博士,后者是塞尔伯斯基刑事精神病研究所的主任,该研究所是卷入精神病-政治暴政活动的最臭名昭著的苏联精神病研究所。尽管阻碍重重,Z・梅德韦杰夫的朋友们还是在6月17日将他营救出来,并将他转往列宁农业研究所,成为一位研究氨基酸的高级研究人员。在这次事件中,结局是令人愉快的,不过后来的研究揭示出,在1965至1975年期间有210宗有关精神病暴政的“完全真实的”个案,有14家机构参与了以收留精神病人为名,实则监禁政治犯的行动。

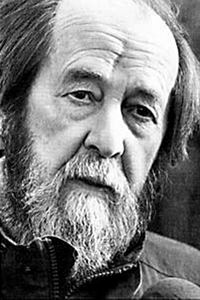

索尔仁尼琴

虽说俄罗斯的特别精神病医院是令人心惊胆战的,不过它们所涉及到的至多也只不过是几百人而已。与此相比较,由A・索尔仁尼琴所披露出来的集中营则涉及到了6600万人,它与反犹太人的大屠杀一起,肯定是人类历史上最骇人听闻的暴政故事。

|

|

索尔仁尼琴 |

他在离开了11年之后才于1956年6月回到了莫斯科,当时他还不到38岁。在接下来的几年中,他在莫斯科郊外教书。根据他在集中营的经历写了一部小说,小说最初名为《SH一854》。小说是非常令人震惊的。这个故事描写了24小时内发生于一个集中营的按部就班的日常生活。这种震惊源于这样的事实,即集中营的生活――所描写的生活状态――被居住者当作是正常的和永恒不变的。集中营中的心理状态截然不同于外部世界,它被当作理所当然的,正如集中营的人当初以一种完全武断的理由被带到这儿来一样。索尔仁尼琴将他的著作交给他在文学杂志《新世界》做编辑的朋友――其后发生的故事已被多次报道过了。每一个阅读过这部作品的读者无不感到震惊并为其所打动;杂志社的每一个人都盼望着能将作品出版――但赫鲁晓夫会怎么说呢?1956年,他已在党代会上发表了令人振奋的(但却是秘密的)讲话,暗示在斯大林逝世之后将带来更大的自由。于是,在苏联领导人设宴款待美国诗人R・弗罗斯特时,索尔仁尼琴的朋友们将作品送给了他。赫鲁晓夫点头同意了。1963年,《SH一854》被译成英语出版,众所周知的书名叫做《伊凡・杰尼索维奇的一天》。这标志着索尔仁尼琴生涯中吉星高照时期的来临,在好多年中――一段相当长的时期――他在俄罗斯被奉为名人。不过到了60年代中期,赫鲁晓夫开始取缔他亲自发动起来的自由化进程,索尔仁尼琴落选了他照理应该获得的列宁奖金,因为委员会的一位成员、共青团的负责人声称他在战争中曾向德国人投降,并被宣判有罪(未说明是何种罪行)。虽说这种指责是不真实的,但它们却反映了反对索尔仁尼琴和所有他所象征着的东西的情绪的强大力量。

从1965年开始,他着手撰写集中营的历史,后来成为《古拉格群岛》。自从他对马克思主义不再抱有幻想之后,他回到“某种基督教信仰”。但是俄罗斯又一次发生了变化,赫鲁晓夫丧失了权力,在1965年9月,克格勃袭击了索尔仁尼琴一些朋友的公寓并查获了另一部作品《第一圈》的所有3份手稿复印件。它描写了一位数学家在莫斯科郊外的一所政治特别收容所中的4天生活,显而易见这是索尔仁尼琴的一幅自画像。现在,一段异常紧张的时期开始了:索尔仁尼琴被迫东躲西藏,并发展到要发表他的作品异常困难。《第一圈》和《癌症病房》在西方世界的发表给他带来了巨大的名声,不过也导致了他与苏联当局之间更为公开的冲突。这种冲突在1970年达到了最高潮,当时他获得了诺贝尔文学奖,但是当局直截了当地说,如果他去瑞典领奖的话,那么他就会被永远放逐而不能回来。因此,在《古拉格群岛》问世以后,索尔仁尼琴的生涯展现出了一种史诗般的经历。

这本新书是一项宏大的工程,这是命中注定的。古拉格是摧毁性的,它是对千百万人生活的深刻干涉,也只有一本同样深刻的巨著才能公正地反映这一“人类历史上最恐怖的故事”。除了他在集中营所待的8年之外,索尔仁尼琴还花了9年时间――从1958年春天到1967年2月――来完成这部皇皇巨作。故事的一些部分已被人们遗忘,不过索尔仁尼琴的目的是展现出如此规模巨大、详尽无遗的材料,以致没有一个人再能怀疑在苏联所发生的对于自由的粗暴和荒诞的伤害。这部作品长达1800页,几乎是势不可挡的――它是一部文学作品,同时也可说是一部纪实作品,不过这正是索尔仁尼琴的目的。

1973年12月28日,这部作品首次现身西方世界,出版于巴黎。在1974年1月底,英国广播公司全球广播频道和它的德国同行一道开始用俄语广播《古拉格群岛》的剪辑。在同一周,这部作品的德语版出版,走私进来的俄语版开始在莫斯科出现:它们通过无数只手秘密地传播,“每一位读者最多被允许有24小时来阅读这整部作品”。2月12日,索尔仁尼琴被逮捕。星期三上午8点半波恩政府第十四次收到请求,说俄罗斯想驱逐索尔仁尼琴,问德国政府是否愿意接收他。德国总理W・勃兰特当时正在主持内阁会议。会议中断了,他立即同意了俄罗斯的请求。在来年的春天,《古拉格群岛》在英国和美国获得了出版。根据《出版者周刊》的说法,到1976年为止,第一版售出了800万至1000万本之多(美国250万本,德国100多万本,英国、法国和日本都接近100万本)。所有这一切加在一起,索尔仁尼琴的作品共售出了3000万本。

古拉格――俄语为Gulag――是Glavnoye Upravleniye Lagerei的缩写(劳动改造营总管理局)。在他的整部作品中,索尔仁尼琴不厌其烦地进行了详细的描写。从逮捕的技巧到审讯的恐怖,从布满群岛的“船”(运送犯人的漆成红色的列车)到地图上的202个禁闭集中营,从尸体的处理到卫兵的薪水,简直是包罗无遗。他告诉我们,绰号为“红色母牛”的载送囚犯的卡车是如何布置的,车内带有排水口,但四处都钉满钢条,因此没有一个人能够逃走。我们获悉了一个人的名字――N・A・弗伦克尔,一个土耳其犹太人,生于君士坦丁堡附近――正是他想出了古拉格的主意。我们了解到各个集中营的死亡率,得到了在审问期间31种刑讯手段的详尽无遗的清单。它们包括一种挤压指甲的手段,还有一种“勒”的手段,即把一块毛巾像马勒一样放在犯人的下巴下面,然后从他的肩膀上往下拉到和脚后跟绑起来,迫使他的脊椎骨一直处于弯曲的状态。接下来犯人被扔在一旁几天几夜,不给吃喝,只是偶尔会从喉咙口灌给他们一些盐水。

不过正如索尔仁尼琴的传记作者M・斯卡梅尔所说,这部作品并不仅仅是一连串的清单或统计资料。事实上,索尔仁尼琴重新创造了一个世界、一种完整的文化。他的调子是讽刺性的,而不是自怨自怜的。他在小说中给读者提供了集中营生活中的笑话和俗语――他告诉我们,集中营之间有非常大的区别,从兴旺发达的集中营到建造铁路的集中营,从过渡型集中营到集体劳动集中营,从岛屿集中营到青少年集中营。他揭露了人们由于荒谬的原因被带往集中营的情况。例如,I・图钦斯卡娅被控告“在教堂里诅咒斯大林早死”,另一些人被控告亲近美国或对国家贷款有一种消极的态度。在集中营里存在着五花八门的行话。Adokhodyaga是指一条腿的人,一个“无可救药之人”;katorga是指重劳力;在集中营里所建造的一切,他们说,是用“屁力”造起来的;nasedha是指“子”,现实被有意颠倒以致最糟糕的集中营 被当作拥有最大的特权。然而,随着故事一页又一页地发展,以及恐怖重重叠叠地加深――对于古拉格的人来说则是几个星期和几个月过去了(这正是索尔仁尼琴的意图所在)――读者逐渐意识到虽然千百万人被杀害了,但人类的精神并没有被杀死,希望和一种黑色幽默感能够使那些幸存下来的人保持生命的活力,不是茁壮的生命力,而是保持思考的力量。在最后一章中描写了一次发生于肯格尔的持续了40天的暴动,读者对此感到欢欣鼓舞,深信理性和健全的心智和善良终将获胜,即使正如我们所料必然会发生的那样,暴动最后被残酷无情地镇压了下去。因此,这部作品正如索尔仁尼琴所预料到的,虽然充满了几乎令人喘不过气来的阴暗恐怖,但最终并不仅仅是一部完全暗淡的作品。它是对我们大家的一个警告,警告我们失去自由意味着什么,不过它同样也是对于独裁者的一个警告,警告他们最终必然落得可耻的下场。读者经受了考验――巨大的考验――但并没有绝望。正如W・L・韦布在《卫报》上评论这部作品时所说的:“那些生活在当今且不知道这部作品的人,可能是一个历史的傻瓜,因为他们错过了时代意识的一个至关重要的部分。”

被当作拥有最大的特权。然而,随着故事一页又一页地发展,以及恐怖重重叠叠地加深――对于古拉格的人来说则是几个星期和几个月过去了(这正是索尔仁尼琴的意图所在)――读者逐渐意识到虽然千百万人被杀害了,但人类的精神并没有被杀死,希望和一种黑色幽默感能够使那些幸存下来的人保持生命的活力,不是茁壮的生命力,而是保持思考的力量。在最后一章中描写了一次发生于肯格尔的持续了40天的暴动,读者对此感到欢欣鼓舞,深信理性和健全的心智和善良终将获胜,即使正如我们所料必然会发生的那样,暴动最后被残酷无情地镇压了下去。因此,这部作品正如索尔仁尼琴所预料到的,虽然充满了几乎令人喘不过气来的阴暗恐怖,但最终并不仅仅是一部完全暗淡的作品。它是对我们大家的一个警告,警告我们失去自由意味着什么,不过它同样也是对于独裁者的一个警告,警告他们最终必然落得可耻的下场。读者经受了考验――巨大的考验――但并没有绝望。正如W・L・韦布在《卫报》上评论这部作品时所说的:“那些生活在当今且不知道这部作品的人,可能是一个历史的傻瓜,因为他们错过了时代意识的一个至关重要的部分。”

(上海译文出版社2006年6月版,定价:78.00元)